(PR)

【プラモデル製作記】タミヤ1/12 Fairlady 240ZG (1971年) フェアレディ240ZG

フロアの制作

天井

ペダルブラケット

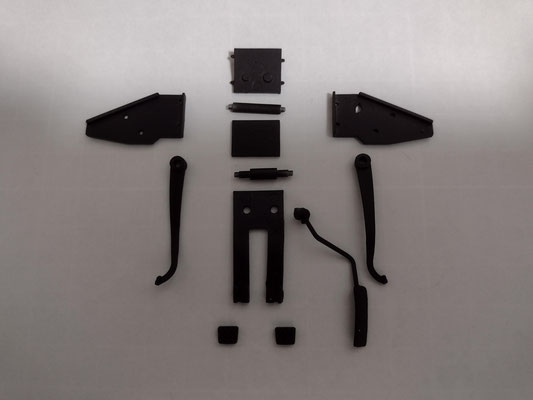

運転席の3ペダルも精密に再現されています。最初の写真が部品構成、次の写真が組立後のペダルブランケットです。ペダル機構の中心部にポリエチレン製の板バネ部品が装備されており、ブレーキペダルとクラッチペダルは実際に踏み込むことができるようになっています。

センターコンソール

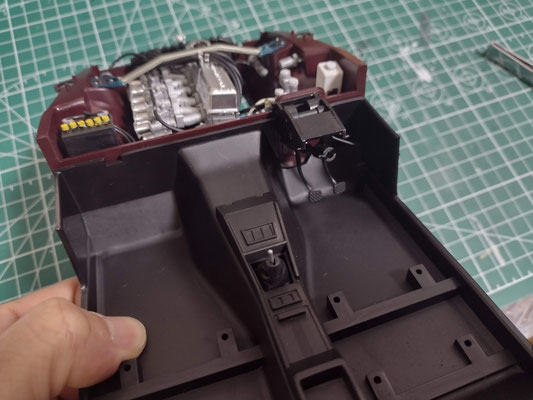

室内の床には、写真のようなポリエチレン製の部品が用意されています。このキットには、実車のゴム部品などを再現するために、このポリエチレン製部品が多用されており、基本的に無塗装で使用します。

シャーシにこの床材を貼り、上述のペダルブランケットを取り付けます。そして、トランスミッションからつながるシフトレバーを室内へ導きます。

ダッシュボード

ダッシュボードの部品構成です。

ダッシュボード全体はセミグロスブラックで塗装しますが、細かい部品を黒系の他色(ブラック、フラットブラック、ガンメタル等)で塗り分け、材質の違いを色の違いであらわしてみました。

こちらは、キットに用意されているデカールです。今回の制作で私が使うのは左下のメーター盤だけです。

ゼッケンやスポンサーシールは、サーキットでのスポーツカーレースの際に使用されたものと思われます。ちなみに、「SCCN」は、日産スポーツカークラブの略称です。高橋国光氏と都平健二氏といった往年のドライバーのシールが付いています。

ダッシュボードを組み上げます。ステアリンホイール奥の2つの大きなメーター(速度計と回転計)は、デカールの上に被せる透明部品が用意されていますが、中央の3連メーターには透明部品の用意がないので、薄い透明プラバンをポンチでくりぬき、被せてみました。

ステアリングホイールは可動式で、なおかつ先端を前輪のステアリング機構に接続するので、前輪の左右運動と連動する作りになっています。

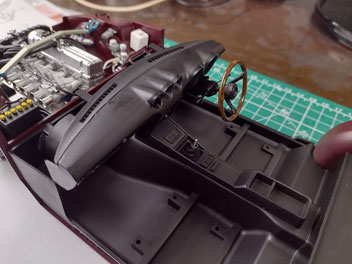

では、ダッシュボードをシャーシに取り付けていきましょう。

まずは助手席の前方下に、これはエアコンのコンプレッサーか何かでしょうか。カタツムリ状のの部品を装着します。

こんな感じで装着完了です。ダッシュボードの上もうねりがあって、スポーツカーっぽいですね。物を置いたりはできないので、実用性には欠けますけどね。

ところで、写真でお分かりのとおり、どうやら作業中に接着剤か何かでしょうか、ダッシュボードの上面の塗装が傷んでしまいました。

シート

シートは、ノーマル使用のシートのほか、運転席のみバケットシートも選択できるようになっています。

今回は、両座席ともノーマルシートを選択します。部品構成は写真のとおりで、背もたれが可動式になっておりリクライニングします。

キットには、バケットシートを選択した際の6点式シートベルトが付属しています。ノーマルシートを選択した場合のシートベルトは付属していません。実はこの年代のクルマは、そもそもシートベルトは義務付けではありませんでした。オプション装備としては装備できたのかも知れませんが、詳しい資料がなくてよくわかりません。

オプションだったとしても形状は2点式のベルトであろうことは推測できるので、自作しようと思います。6点式シートベルトのための部品として、シール付きの布テープとエッチングパーツが用意されているので、これを流用して2点式ベルトを工作してみました。

トランク

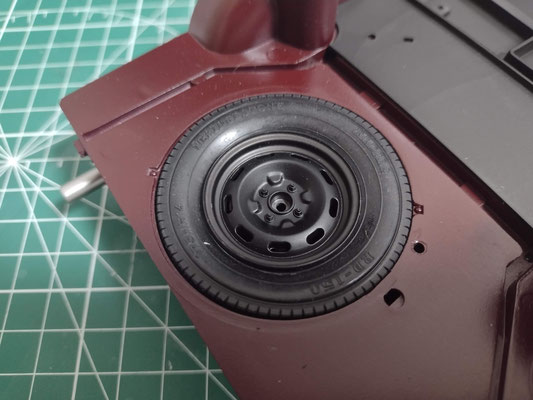

リヤゲートの底面にはスペアタイヤが格納されます。現代のクルマはパンクしづらくなっているので、スペアタイヤの代わりにパンク修理材が搭載されています。その少し前はテンパータイヤ(非常用の特殊タイヤ)でした。

240ZGでは通常のタイヤと同じものが積まれていました。

でもスペアタイヤの上にマット(荷室の床)が敷かれてしまうので、完成後は見えません。今だけですね。

(PR)