(PR)

【プラモデル製作記】タミヤ1/12 Fairlady 240ZG (1971年) フェアレディ240ZG

エンジンを作る

エンジンブロックは青かった

エンジンを作っていきましょう。

240ZGのエンジンは、名称のとおり約2400ccの6気筒DOHCエンジンでした。公式スペックを見ると、排気量は2393ccとなっています。6で割り切れないのはなぜでしょうね。

当初は北米向けの輸出仕様に搭載されたエンジンでしたが、遅れて日本でも販売されました。最高出力は150馬力です。現代のクルマからするとやや控えめですね。

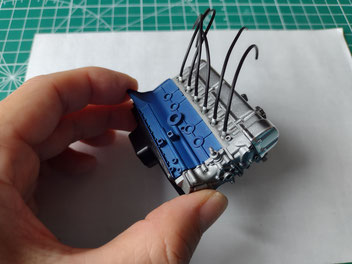

写真はエンジンブロック本体です。鋳鉄製のエンジンなので、メタリックグレイで塗装しますが、側面は綺麗なブルーで塗装されていましたので、実車どおりに再現塗装します。

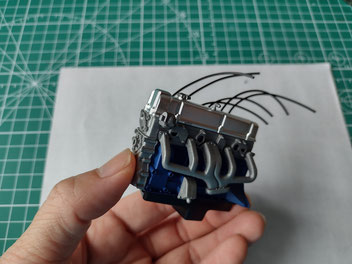

反対側も見てみましょう。こちら側にはエキゾーストマニホールドが付きます。

エキマニはたいへんな高温になるので、鋳鉄で出来ています。

240ZGのL型エンジンは6気筒ですので、6本の排気管エンジン本体から生えています。これが2本に集約されたのち、エキゾーストパイプで1本にまとめられ、マフラーへと導かれます。

スパークプラグ

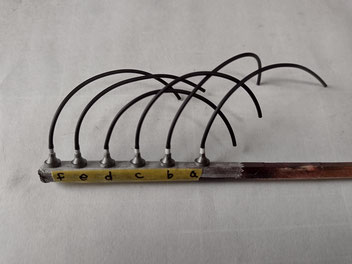

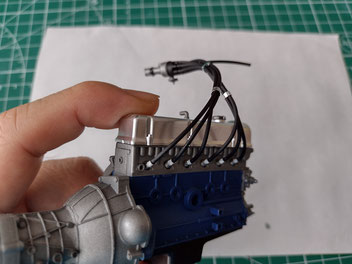

電源からスパークプラグ(点火プラグ)へと延びるコードは、6つのプラグごとに正確に長さ指示がありますので、間違えないよう、接続していきます。

小さくてよく見えませんが、プラグの頭の部分をフラットホワイトで塗装し、碍子(がいし)を表現しています。

スパークプラグから延びたコードは、束ねられてディストリビューターに接続されます。ディストリビューターは、バッテリーからの電流を各気筒のスパークプラグに配分する装置です。現代の車では電子式のイグニッションモジュールに置き換えられているので、このような機械式のディストリビューターは旧車特有のものになっています。

ところで、このディストリビューターですが、エンジンブロックの後端に接着する指示になっていますが、結構な負荷が掛かるにもかかわらず、固定溝もダボも何もありません。そこで、ディストリビューター側とエンジンブロック側にそれぞれピンバイスで穴を開け、洋白線を刺して補強しました。

オイルパン

エンジンブロックの底面にはエンジンオイルを溜めるオイルパンがつきます。成形色が黒なので手抜きするならこのまま無塗装で進めても良いのですが、古いキットなので、写真のように樹脂の流れたあと(ウェルドといいます。)が残っていて鉄板っぽくありませんね。ここは手抜きせずセミグロスブラックで塗装します。

トランスミッション

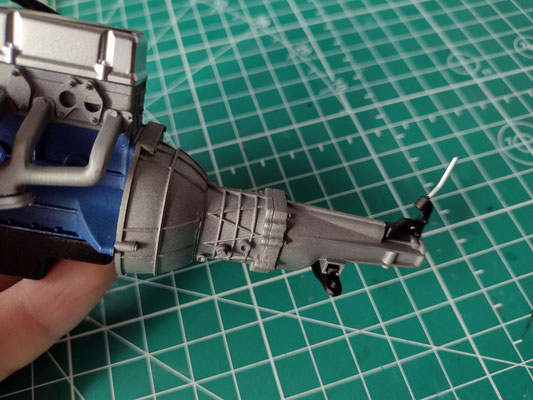

240ZGのトランスミッションは、前進5速・後進1速でした。4速目がちょうどギア比1:1になる設計です。当時としては最先端のシンクロメッシュ機構が搭載されていたようです。

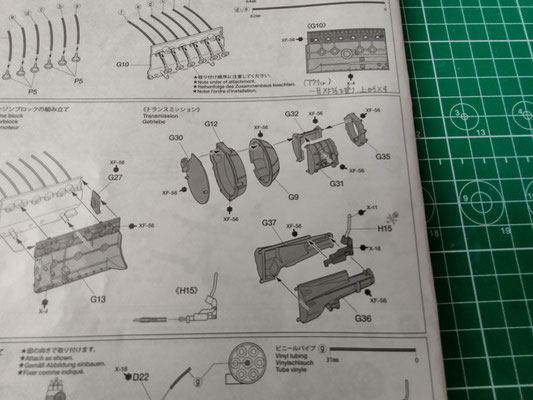

1/24や1/20スケールのモデルだと、ドランスミッションはせいぜい左右2分割程度の部品構成ですが、このキットは写真の説明書のように、9個の部品から成ります。

内部構造こそありませんが、トランスミッションの先端には、シフトレバーにつながる軸が再現されています。

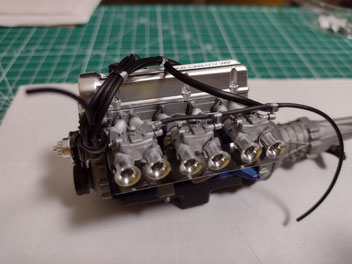

キャブレターとエアファンネル

240ZGには、2バレル3連装のキャブレターが付きます。先端はエアファンネルになっており、ここから直接吸気する仕組みです。

キャブレターとは、ガソリンを気化させて空気との混合気を作り、シリンダー内に送り込む装置です。現代のクルマでは電子制御式のインジェクションが主流になっていますので、キャブレターは旧車でしか見られなくなりました。

ノーマルの240Zは、エアファンネルからの吸気ではなく、オレンジ色のエアクリーナーを介しての吸気になっていました。これに対し、240ZG仕様ではエアクリーナが介在すると空気の取り込みが弱くなってしまうという発想から、エアファンネルからの直接吸気にしたわけですが、実際の効果のほどは何とも言えません。

エアファンネルの下側には、金属製の遮熱版が付けられています。キットではエッチングパーツとして用意されているので、これを利用します。240ZGのL型エンジンは、機構が左側に偏った構造になっており、前述のエキゾーストマニホールドと吸気機構(キャブレターとエアファンネル)がいずれも左側にあります。そのため、エキゾーストマニホールドの高熱を遮るための遮熱版が必要になるのです。

ブリーザーホース

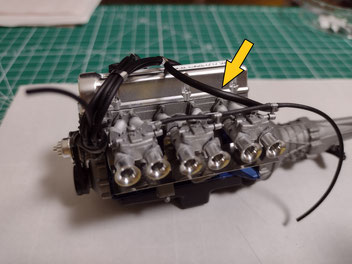

先ほどと同じ写真ですが、矢印の先のホースをご覧ください。実は、エアクリーナーを廃止することで、もう一か所、変更を加える必要が生じます。

エアファンネルから吸気された空気は燃焼室で気化ガソリンとともに燃焼し、排気システムへ送られますが、燃焼室の外側に溜まった汚れた空気(ブローバイガス)はエンジンブロック内に滞留します。これを外部に逃してやるのが、矢印の先にあるブリーザーホースです。

通常、このブローバイガスは、エアクリーナに運ばれ、ろ過されたあと再度吸気システムに導かれます。しかし、240ZGではエアクリーナーを廃止しているので、その行き場所がないのです。

レーシングカーなどでは、これをそのまま大気中に放出してしまいますが、市販車ではそういうわけにもいきませんので、ブリーザーホースは、エアボックスと呼ばれる空気ろ過機へと導かれるようになっています。

(PR)